平面几何:三角形的旁心(Ia、Ib、Ic)

一、三角形的旁心

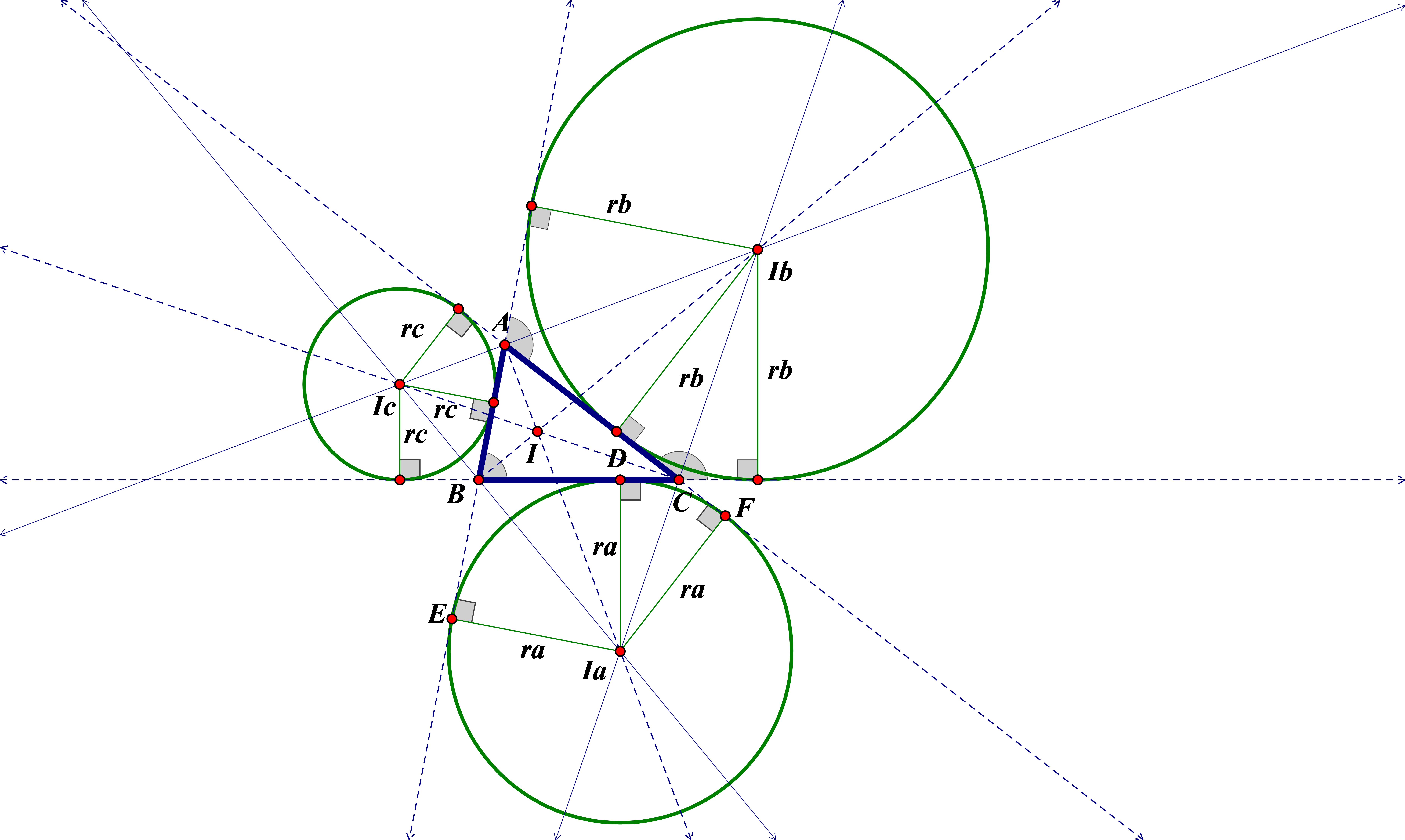

三角形的旁心,是指三角形一个内角的平分线与另外两个内角的外角平分线的交点。三角形共有3个旁心,分别对应三条边(每个旁心都与一条边“相对”,位于该边所在直线的外侧)。

在△ABC中:

与边BC相对的旁心(记为\(I_a\)):是∠BAC的平分线与∠ABC的外角平分线、∠ACB的外角平分线的交点;

与边AC相对的旁心(记为\(I_b\)):是∠ABC的平分线与∠BAC的外角平分线、∠ACB的外角平分线的交点;

与边AB相对的旁心(记为\(I_c\)):是∠ACB的平分线与∠BAC的外角平分线、∠ABC的外角平分线的交点。

二、三角形的旁心性质

1. 距离相等:任意一个旁心到三角形三条边所在直线的距离相等,这个距离称为旁切圆半径(记为\(r_a\)、\(r_b\)、\(r_c\),分别对应旁心\(I_a\)、\(I_b\)、\(I_c\)的旁切圆半径)。

例如,旁心\(I_a\)到BC、AB延长线、AC延长线的距离都等于\(r_a\)。

2. 角的关系:设△ABC的内角为∠A、∠B、∠C,则:旁心\(I_a\)与内角的关系:\(∠BI_aC = 90° - \frac{1}{2}∠A\);同理,\(∠AI_bC = 90° - \frac{1}{2}∠B\),\(∠AI_cB = 90° - \frac{1}{2}∠C\)。

3. 切线长公式:若旁心\(I_a\)对应的旁切圆与BC相切于点D,与AB延长线相切于点E,与AC延长线相切于点F,则切线长满足:

\(AE = AF = \frac{1}{2}(AB + BC + AC) = s\)(其中\(s\)为△ABC的半周长,即\(s = \frac{a + b + c}{2}\),\(a=BC\),\(b=AC\),\(c=AB\));

同时,\(BD = BE = s - b\),\(CD = CF = s - c\)。

4. 旁切圆半径与面积的关系:△ABC的面积\(S\)与旁切圆半径的关系为\(S = r_a(s - a) = r_b(s - b) = r_c(s - c)\)(可类比内心的“\(S = r s\)”,但旁心对应“半周长减对边长度”)。

5. 共线性质:三角形的一个内角平分线与另外两个旁心共线(例如,∠A的平分线过\(I_b\)和\(I_c\));三个旁心与内心构成的四边形中,内心是三个旁心连线所成三角形的垂心。

三、三角形的旁心判定方法

若一个点满足以下条件之一,则该点是三角形的旁心:

1. 该点是三角形一个内角平分线与另外两个内角外角平分线的交点;

2. 该点到三角形三条边所在直线的距离相等,且位于三角形的外部(区别于内心——内心在三角形内部)。

例题1:基础概念辨析

判断下列说法是否正确,并说明理由:

(1)三角形的旁心在三角形内部;(2)一个三角形只有1个旁心;(3)旁心到三角形三条边的距离相等。

解析:

(1)错误。旁心是内角平分线与另外两个外角平分线的交点,外角平分线在三角形外部,因此旁心必在三角形外部;

(2)错误。一个三角形有3个旁心,分别对应三条边;

(3)正确。旁心的定义衍生性质:旁心到三条边所在直线的距离相等(即旁切圆半径)。

例题2:旁心与内角的角度计算(一)

在△ABC中,∠A=60°,求与边BC相对的旁心\(I_a\)满足的\(∠BI_aC\)的度数。

解析:

根据旁心的角关系性质:\(∠BI_aC = 90° - \frac{1}{2}∠A\)。

已知∠A=60°,代入得:\(∠BI_aC = 90° - \frac{1}{2}×60° = 90° - 30° = 60°\)。

故\(∠BI_aC = 60°\)。

例题3:旁心与内角的角度计算(二)

在△ABC中,旁心\(I_b\)满足\(∠AI_bC = 50°\),求△ABC中∠B的度数。

解析:

根据旁心的角关系性质:\(∠AI_bC = 90° - \frac{1}{2}∠B\)。

已知\(∠AI_bC = 50°\),代入得方程:\(50° = 90° - \frac{1}{2}∠B\)。

解方程:\(\frac{1}{2}∠B = 90° - 50° = 40°\),故∠B = 80°。

例题4:切线长公式的应用(一)

已知△ABC的三边长度为AB=5,BC=6,AC=7,求与边BC相对的旁心\(I_a\)对应的旁切圆与AB延长线的切线长。

解析:

第一步,计算半周长\(s\):\(s = \frac{AB + BC + AC}{2} = \frac{5 + 6 + 7}{2} = 9\)。

第二步,根据切线长公式:与\(I_a\)对应的旁切圆与AB延长线的切线长\(BE = s - AC\)(因AC=b=7,对应“s - b”)。

代入得:\(BE = 9 - 7 = 2\)。(或直接用“\(AE = s\)”,AE=AB + BE,即9=5 + BE,得BE=2,结果一致)。

例题5:切线长公式的应用(二)

在△ABC中,与边AC相对的旁心\(I_b\)对应的旁切圆与BC相切于点D,已知AB=4,AC=5,半周长\(s=8\),求CD的长度。

解析:

第一步,先求BC的长度:由\(s = \frac{AB + BC + AC}{2} = 8\),代入AB=4,AC=5,得\(\frac{4 + BC + 5}{2} = 8\),解得BC=7(即a=7)。

第二步,根据切线长公式:与\(I_b\)对应的旁切圆与BC的切线长\(CD = s - AB\)(因AB=c=4,对应“s - c”)。

代入得:\(CD = 8 - 4 = 4\)。

例题6:旁切圆半径与面积的关系(一)

已知△ABC的面积S=24,半周长s=12,BC=8(即a=8),求与边BC相对的旁切圆半径\(r_a\)。

解析:

根据旁切圆半径与面积的关系:\(S = r_a(s - a)\)。

已知S=24,s=12,a=8,先计算\(s - a = 12 - 8 = 4\)。

代入公式得:\(24 = r_a×4\),解得\(r_a = 6\)。

例题7:旁切圆半径与面积的关系(二)

在△ABC中,AB=5,BC=5,AC=6(等腰三角形),求与边AC相对的旁切圆半径\(r_b\)。

解析:

第一步,计算半周长\(s\):\(s = \frac{5 + 5 + 6}{2} = 8\)。

第二步,计算面积S:等腰三角形AC边上的高h,由勾股定理得\(h = \sqrt{AB^2 - (\frac{AC}{2})^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4\),故\(S = \frac{1}{2}×AC×h = \frac{1}{2}×6×4 = 12\)。

第三步,根据公式\(S = r_b(s - b)\)(AC=b=6,故\(s - b = 8 - 6 = 2\)):

代入得\(12 = r_b×2\),解得\(r_b = 6\)。

例题8:旁心、内心与角的综合计算

在△ABC中,内心为I,与边BC相对的旁心为\(I_a\),证明:∠I\(I_a\)B = ∠I\(I_a\)C。

解析:

要证∠I\(I_a\)B = ∠I\(I_a\)C,只需证\(I_aI\)是∠BI\(I_a\)C的平分线,即证I在∠BI\(I_a\)C的平分线上,或利用角平分线的定义。

第一步,由旁心定义:\(I_a\)在∠ABC的外角平分线上,故\(I_aB\)平分∠ABC的外角;

由内心定义:I在∠ABC的平分线上,故IB平分∠ABC。

因此,∠IBA + ∠ABI\(I_a\) = \(\frac{1}{2}∠ABC + \frac{1}{2}(180° - ∠ABC)\) = 90°,即∠IB\(I_a\) = 90°。

第二步,同理,∠IC\(I_a\) = 90°(I在∠ACB的平分线上,\(I_a\)在∠ACB的外角平分线上)。

第三步,在四边形IB\(I_a\)C中,∠IB\(I_a\) = ∠IC\(I_a\) = 90°,且I、B、\(I_a\)、C四点共圆(对角互补)。

又因IB平分∠ABC,IC平分∠ACB,且\(I_a\)B、\(I_a\)C分别平分∠ABC、∠ACB的外角,可证IB = IC(等腰三角形或角平分线性质),故弧IB = 弧IC,对应圆周角∠I\(I_a\)B = ∠I\(I_a\)C。

综上,∠I\(I_a\)B = ∠I\(I_a\)C得证。

例题9:旁心与三角形形状的判断

在△ABC中,与边AB相对的旁心\(I_c\)满足\(∠AI_cB = 30°\),且AB=AC,判断△ABC的形状。

解析:

第一步,由旁心角关系:\(∠AI_cB = 90° - \frac{1}{2}∠C\)(因\(I_c\)对应边AB,故关联内角∠C)。

已知\(∠AI_cB = 30°\),代入得:\(30° = 90° - \frac{1}{2}∠C\),解得∠C = 120°。

第二步,已知AB=AC,故△ABC是等腰三角形,且顶角∠C=120°,底角∠A=∠B = \(\frac{180° - 120°}{2}\) = 30°。

综上,△ABC是顶角为120°的等腰三角形。

例题10:旁心、切线长与周长的综合应用

已知△ABC的旁心\(I_a\)对应的旁切圆与BC相切于D,与AB延长线相切于E,若AE=10,BD=3,求△ABC的三边长度。

解析:

第一步,设△ABC的三边为BC=a,AC=b,AB=c,半周长\(s = \frac{a + b + c}{2}\)。

第二步,由切线长公式:

\(AE = AF = s = 10\)(已知AE=10,故s=10);

\(BD = BE = s - b = 3\)(已知BD=3,故s - b = 3)。

第三步,推导各边关系:

由s=10,得\(a + b + c = 20\)(式1);

由s - b = 3,得\(10 - b = 3\),解得b=7(即AC=7);

又因BE = s - b = 3,且BE = AE - AB = 10 - c,故10 - c = 3,解得c=7(即AB=7);

将b=7、c=7代入式1,得a + 7 + 7 = 20,解得a=6(即BC=6)。

综上,△ABC的三边为AB=7,BC=6,AC=7。

数学基础 : 小学数学、初中数学、高中数学、高等数学

- 初中数学 13 一次函数:\(y = kx + b\)(\(k≠0\))

- 初中数学 14 二次函数、图像、性质:\(y = ax^{2}+bx + c\)

- 初中数学 15 反比例函数:\(y=\frac{k}{x}\)(\(k\)为常数,\(k≠0\))

- 初中数学 16 图形的初步认识、直线、线段、射线、角

- 初中数学 17 相交线与平行线

- 初中数学 18 三角形:角平分线、中线、高、三角形的五心

- 初中数学 19 全等形、全等三角形

- 初中数学 20 轴对称、中垂线、等腰三角形

- 初中数学 21 勾股定理:\(a^{2}+b^{2}=c^{2}\)

- 初中数学 22 平行四边形、中位线、矩形、菱形、正方形

- 初中数学 23 圆:与圆有关的角、线、垂径定理

- 初中数学 24 图形的平移与旋转、中心对称

- 初中数学 25 相似三角形的判定与性质、位似图形

- 初中数学 26 锐角三角函数:正弦、余弦、正切

- 初中数学 27 投影与视图、三视图

- 初中数学 28 尺规作图与命题的证明

- 初中数学 29 数据的收集与整理、统计图表

- 初中数学 30 平均数、中位数、方差、极差、标准差

- 初中数学 31 概率(事件\(A\)发生的概率\(P(A)=\frac{m}{n}\))

- 平面几何:定比分点、中点公式、黄金分割点

- 平面几何:张角定理、分角定理、角平分线定理

- 平面几何:三角形的垂心(H)

- 平面几何:三角形的重心(G)

- 平面几何:三角形的外心(O)

- 平面几何:三角形的内心(I)

- 平面几何:三角形的旁心(Ia、Ib、Ic)

- 平面几何:垂足三角形

- 平面几何:平行线分线段成比例定理

- 圆幂定理:相交弦定理、切割线定理、割线定理

- 平面几何:垂径定理

- 圆心角、圆周角、圆内角、圆外角、弦切角

- 点、线、圆、三角形、四边形与圆的位置关系

- 高中数学 总目录(必修1、2与选修1、2、3)

- 集合 01 集合与常用逻辑用语

- 集合 01 集合元素的概念、性质、运算

- 集合 01 数集(自然数、整数、有理数、实数、复数)

- 逻辑 01 充分条件、必要条件、充要条件

- 逻辑 01逻辑学、全称量词、存在量词

- 不等式 02 一元二次不等式、函数、方程

- 不等式 02 不等式的基本性质

- 不等式 02 均值不等式

- 不等式 02 一元二次不等式(含参、恒成立、根的范围)

- 不等式 02 一元高次不等式(奇穿偶回)

- 不等式 02 分式不等式

- 不等式 02 糖水不等式

- 不等式 02 无理不等式

- 不等式 02 绝对值不等式、绝对值三角不等式

- 不等式 02 三角函数不等式

- 不等式 02 Aczel 不等式(柯东不等式)

- 不等式 02 柯西不等式