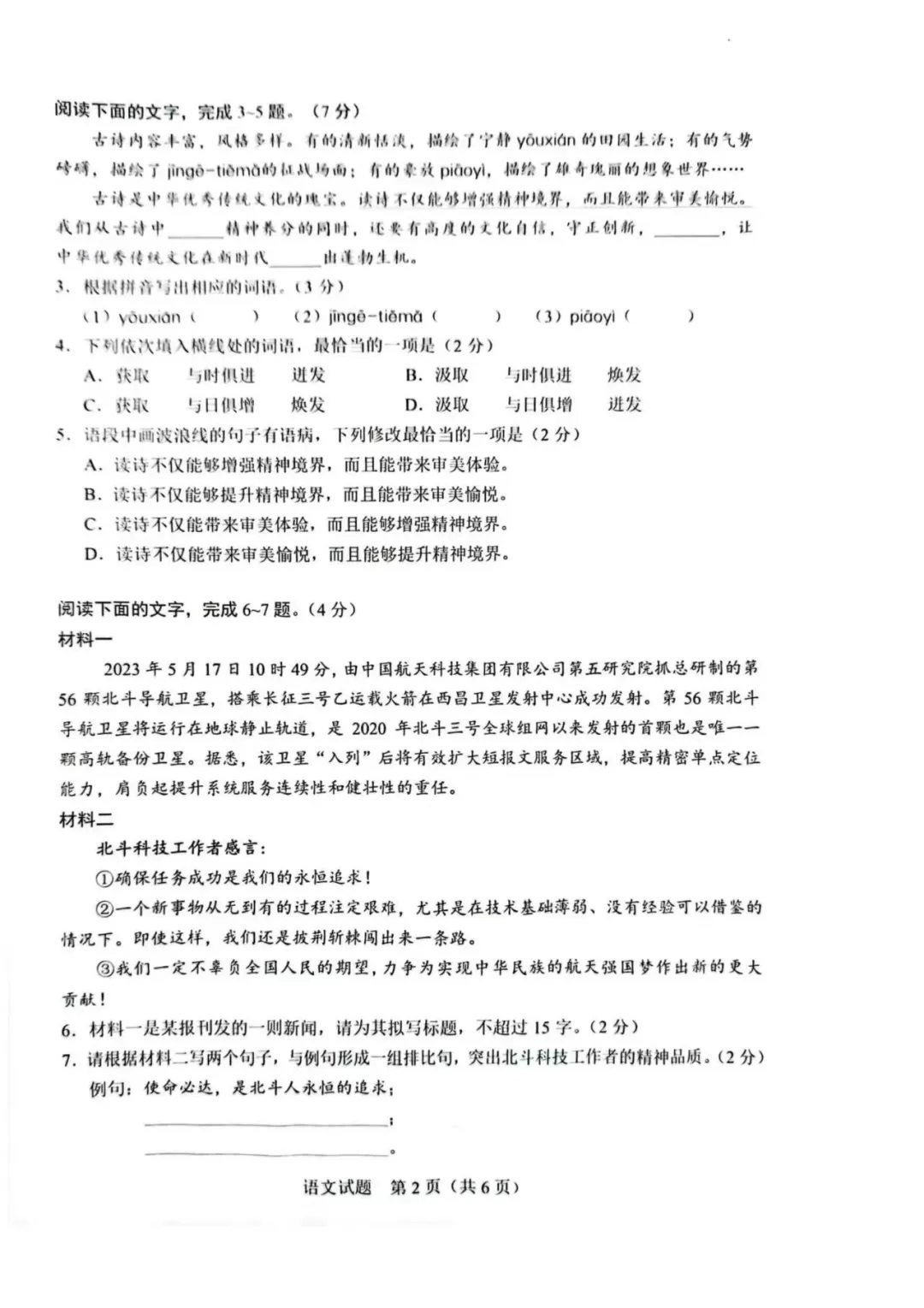

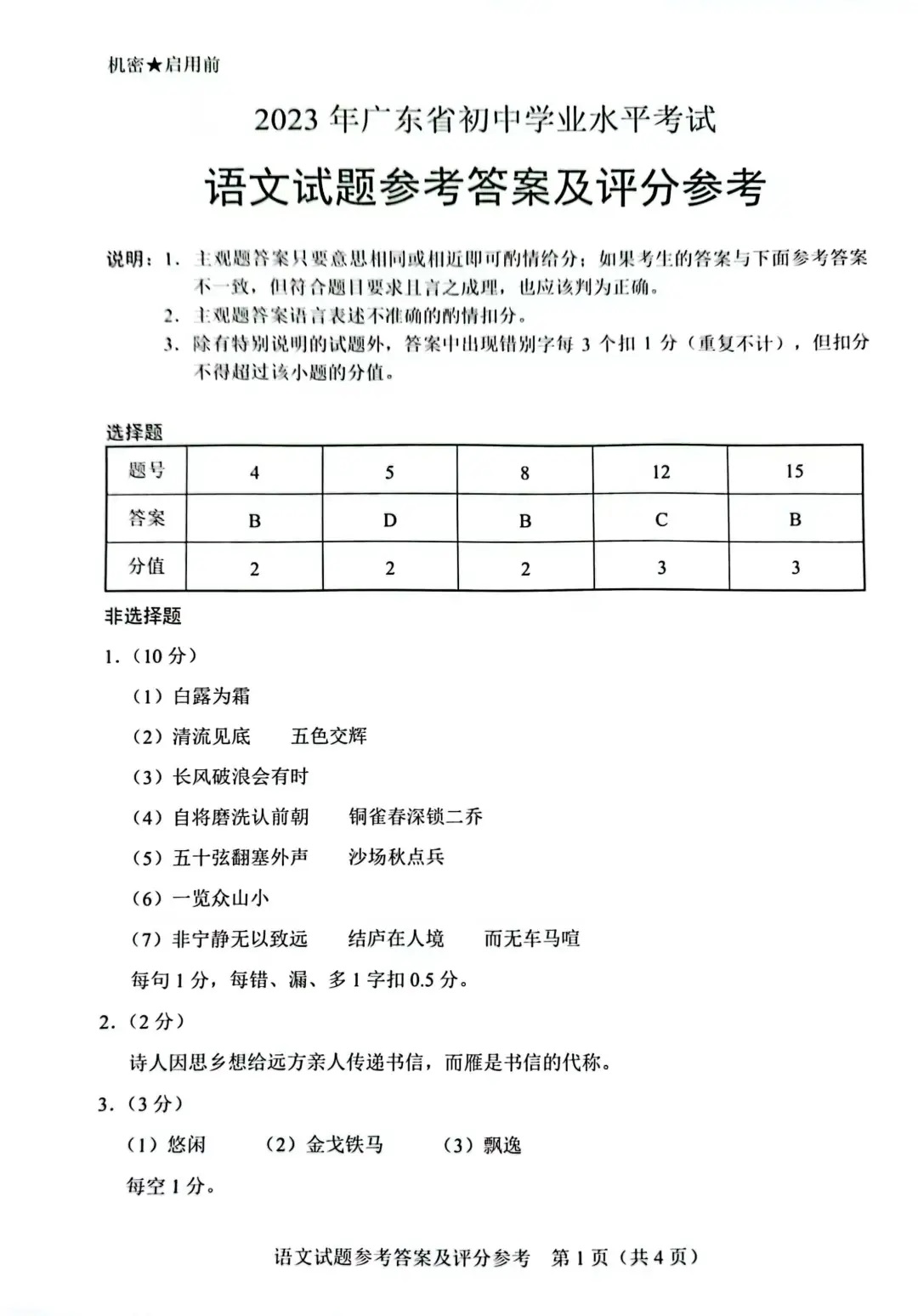

中考真题:2023年广东中考语文试题

语文基础

- 小学语文-中考语文-高考语文-大学语文

- 中考真题:2023年广东中考语文试题

- 中考真题:2024年广东中考语文试题

- 中考真题:2025年广东中考语文试题(待续)

- 高考真题:2023年高考新课标I卷语文试题及答案

- 高考真题:2024年高考新课标I卷语文试题及答案

- 高考真题:2025年高考新课标I卷语文试题及答案(待续)

- 现代汉语:现代汉语简介

- 现代汉语:什么是语言?

- 现代汉语:什么是语音?(元音、辅音)

- 现代汉语:什么是音位?

- 现代汉语:什么是汉语?

- 现代汉语:汉语拼音

- 现代汉语:汉语拼音:声母、零声母音节

- 现代汉语:汉语拼音:韵母(单韵母、复韵母、鼻韵母)

- 现代汉语:汉语拼音:声调、标调歌

- 现代汉语:汉语拼音:音节(最小的语音结构单位)

- 现代汉语:汉语拼音:音节的拼写规则

- 现代汉语:汉语拼音:整体认读音节

- 现代汉语:汉语拼音:零声母音节

- 现代汉语:汉语拼音:隔音符号

- 现代汉语:汉语拼音:儿化音

- 现代汉语:汉语拼音:声母+韵母的组合规律

- 现代汉语:汉语拼音:多音字

- 现代汉语:汉语拼音:容易读错的字

- 现代汉语:汉语拼音:容易混淆的音

- 现代汉语:汉字:通用规范汉字表

- 现代汉语:汉字:汉字起源

- 汉字演变:甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书

- 造字方法:象形、指事、会意、形声、假借、转注

- 现代汉语:汉字:部首与偏旁

- 现代汉语:汉字:笔画、部件、整字

- 现代汉语:汉字:汉字简化

- 现代汉语:汉语:词汇

- 现代汉语:词汇单位:语素

- 现代汉语:词汇单位:词

- 现代汉语:词汇单位:固定短语

- 现代汉语:实词:名词(普通名词、专有名词)

- 现代汉语:实词:动词(动作、心理、存现、能愿)

- 现代汉语:实词:形容词(性质形容词、状态形容词)

- 现代汉语:实词:数词(基数词、序数词)、量词

- 现代汉语:实词:代词(人称代词、指示代词、疑问代词)

- 现代汉语:虚词:副词(程度、范围、时间、频率、语气副词)

- 现代汉语:虚词:介词(时间、处所、对象、方式、手段)

- 现代汉语:虚词:连词(并列、递进、转折、因果、假设)

- 现代汉语:虚词:助词(结构助词、动态助词、语气助词)

- 现代汉语:虚词:叹词(感叹、呼唤、应答)

- 现代汉语:虚词:拟声词(自然声音、动物声音、物体声音)

- 阅读理解:中考与高考阅读理解题型大全

- 阅读理解:文章体裁(文学体裁、实用体裁)